I risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Pediatric Blood and Cancer

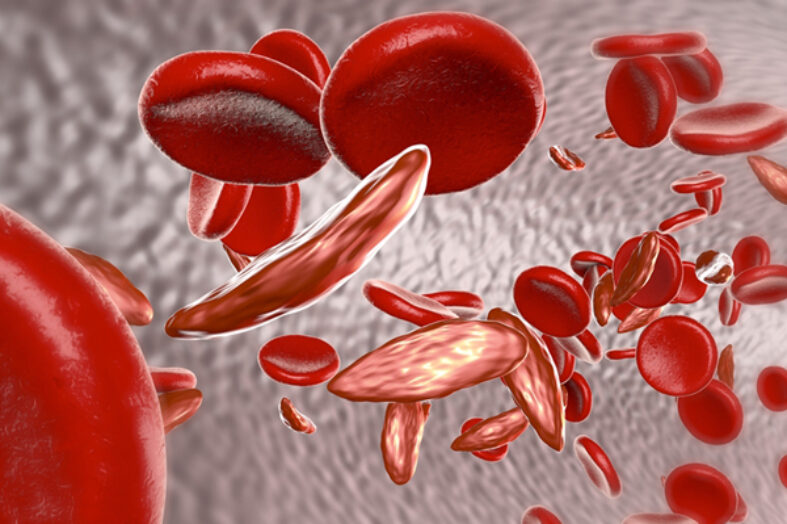

Le malattie drepanocitiche, che comprendono anche la forma nota come anemia falciforme (SCD), fanno parte della più ampia famiglia delle emoglobinopatie, patologie ereditarie del globulo rosso che possono procurare al paziente una grave anemia cronica, associata o meno a varie manifestazioni cliniche. Nel caso dell’anemia falciforme, i globuli rossi assumono una particolare forma a falce, da cui il nome della patologia. Chi ne è affetto soffre di ricorrenti crisi dolorose – soprattutto alle ossa lunghe di gambe e braccia o alla colonna vertebrale – causate da occlusioni dovute primariamente alla falcizzazione dei globuli rossi, che ostacolano il normale fluire del sangue.

Come altre emoglobinopatie, anche l’anemia falciforme è una malattia genetica – tra le più diffuse al mondo – e può essere ereditata dal bambino solo se entrambi i genitori sono portatori del difetto genetico. Ogni anno, nel mondo, sono circa 300.000 i nuovi nati affetti da questa patologia, e le previsioni parlano, per le generazioni successive, di un ulteriore aumento dei casi. Inoltre, per via dei crescenti flussi migratori, la distribuzione geografica dei pazienti sarà ancora più ampia. Per questo motivo si pone sempre più l’attenzione sull’anemia falciforme e, in particolare, sullo screening neonatale per questa patologia, quale strumento principale per attivare un percorso di assistenza immediata dei piccoli pazienti.

Muovendo da queste premesse, è stato realizzato un progetto pilota italiano per lo screening neonatale delle malattie drepanocitiche i cui risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Pediatric Blood and Cancer. Lo studio ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, della dottoressa Raffaella Colombatti, della Clinica di Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento della Salute della donna e del bambino, dell’Università di Padova. Il progetto pilota è stato condotto a Monza e Padova: complessivamente sono stati arruolati 5466 neonati di entrambe le città e lo screening, in questi bambini, è stato eseguito tra la 36a ora e il terzo giorno di vita.

Una delle peculiarità di questo progetto pilota è rappresentata dall’utilizzo di un protocollo innovativo per lo screening dell’anemia falciforme, utilizzato in pochissimi altri studi, che ha visto la combinazione di metodi di analisi quantitativi, come la High Performance Liquid Chromatography (HPLC), e di analisi molecolari. Abbiamo intervistato la dottoressa Colombatti per chiederle maggiori dettagli sullo studio.

Dottoressa Colombatti, perché oggi è importante parlare di un sistema di screening neonatale per l’anemia falciforme?

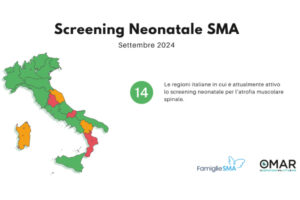

Pur essendo una malattia rara, l’anemia falciforme è estremamente presente nel territorio europeo. Oggi, infatti, in diversi Paesi d’Europa la SCD è la prima malattia genetica per numero di screening neonatali. Ed è per questo che le linee guida europee, così come quelle dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP), prevedono un sistema di screening neonatale universale. L’Italia, tuttavia, è l’unico Paese dell’Europa occidentale senza uno screening neonatale nazionale per la patologia: ad oggi, soltanto il Friuli Venezia Giulia ha previsto uno studio regionale dedicato allo screening neonatale per l’anemia falciforme, seppur ristretto alla sola popolazione di immigrati; altri programmi esistono in alcune aree come in Provincia di Modena. Per questo abbiamo ritenuto importante realizzare questo progetto pilota.

Quali erano gli obiettivi del vostro studio?

Partendo dall’assenza di un piano nazionale, abbiamo voluto verificare se fosse realizzabile uno screening universale sull’intera popolazione in due Regioni del Nord. Ossia, il numero di nuovi nati con anemia falciforme in Italia è davvero così significativo? E le relative metodiche per lo screening sono accessibili su larga scala? Per rispondere a tali quesiti, abbiamo deciso di arruolare due differenti Centri di riferimento regionali per la SCD, quelli di Padova e Monza, al fine di produrre un’esperienza interregionale.

Come è stata identificata la nuova procedura di screening da voi proposta?

Tutte le linee guida europee raccomandano di utilizzare due differenti test per la verifica dei risultati dello screening neonatale per l’anemia falciforme. Tra le varie procedure esistenti, come primo test abbiamo optato per la cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) e, come secondo test, per la metodologia di diagnosi con biologia molecolare. Questa scelta è stata dettata principalmente dalla ‘familiarità’ che i Centri arruolati avevano con queste due metodiche. Infatti, sia Padova che Monza, essendo entrambi Centri di riferimento di oncoematologia pediatrica, hanno sia il know how che le attrezzature di laboratorio, utilizzabili anche per lo screening neonatale della SCD.

Avete riscontrato delle criticità con la procedura da voi adottata?

Complessivamente no, non abbiamo riscontrato problematiche rilevanti e la qualità dei risultai ottenuti lo dimostra.

A quali conclusioni vi ha condotto lo studio?

Le conclusioni di questo che è stato il primo studio di screening universale interregionale in Italia, ci inducono a confermare l’importanza di uno screening neonatale universale per la SCD, come previsto dalle linee guida europee. Infatti, i risultati ottenuti hanno riportato una significativa incidenza di neonati a cui è stata diagnosticata precocemente l’anemia falciforme. Questi pazienti sono stati segnalati ai Centri di riferimento, consentendone una presa in carico immediata da parte di personale altamente specializzato: un aspetto, questo, estraneamente importante. Infatti, diagnosticare tempestivamente la patologia, affidando il neonato ai Centri specialistici, da un lato riduce la morbilità, la mortalità e i costi di assistenza, dall’altro migliora sensibilmente la qualità di vita futura del paziente. Inoltre, anche le metodiche utilizzate, molto comuni in ogni Centro di riferimento di oncoematologia pediatrica, consentono di pensare alla possibilità di realizzare sull’intero territorio nazionale un vero e proprio piano di screening universale per la SCD. Per farlo è necessario del personale da dedicare a questo specifico aspetto della diagnosi. Va sottolineato, inoltre, che la Società Italiana Talassemia ed Emoglobinopatie (SITE) e la AIEOP hanno già prodotto un documento che va in questa direzione.